ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা ত্রিভুজের বাহু ও কোণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এই শব্দটি গ্রিক শব্দ “ত্রিগোনন” (Trigōnon) অর্থাৎ “ত্রিভুজ” এবং “মেট্রন” (Metron) অর্থাৎ “পরিমাপ” থেকে এসেছে। আমরা যেই ত্রিকোণমিতি পড়াশোনা করি, পরীক্ষায় উত্তর করি তা কি একদিন এ এসেছে?- না। এই ব্লগ পোস্টে আমরা ত্রিকোণমিতির যেভাবে আমাদের কাছে আসলো তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

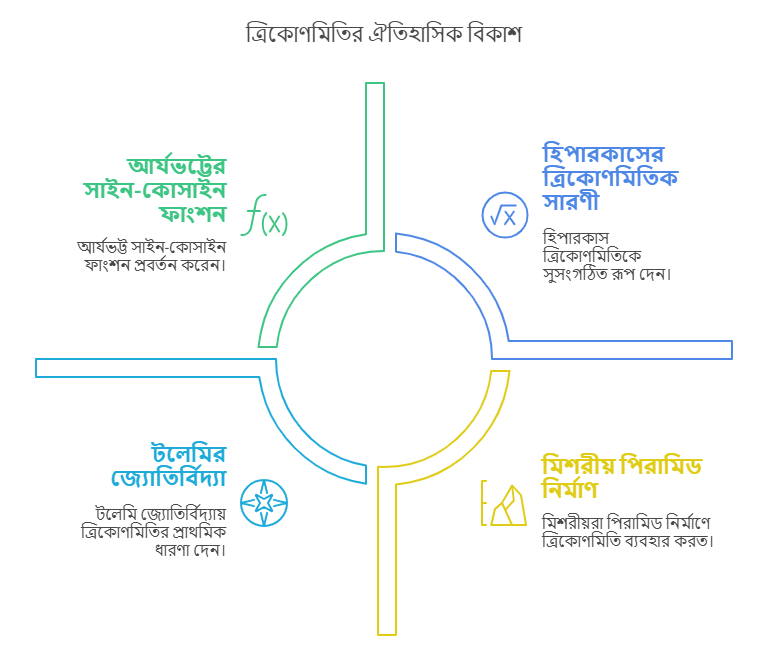

ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) শুরুটা প্রাচীন গ্রিস এবং ভারতীয় গণিতবিদদের হাতে। প্রাচীন গ্রিসের গণিতবিদ হিপারকাস (Hipparchus) এবং টলেমি (Ptolemy) ত্রিকোণমিতির ধারণাগুলি প্রবর্তন করেন।

অন্যদিকে, ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট (Aryabhata) এবং ভাস্করাচার্য (Bhaskara) গুরুত্বপূর্ণ ত্রিকোণমিতিক সূত্র এবং সাইন-কোণ সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন। ত্রিকোণমিতির মূল প্রয়োগ জ্যোতির্বিদ্যা ও স্থাপত্যে হলেও আজ এটি বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিতে অপরিহার্য একটি বিষয়।

ত্রিকোণমিতির প্রাচীন উৎপত্তি

ত্রিকোণমিতির ধারণা প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে দেখা যায়। বিশেষ করে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং ভারতীয় সভ্যতায় জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছিল।

১. মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিড নির্মাণ এবং জমি পরিমাপের জন্য জ্যামিতি ব্যবহার করত। তারা ষাটভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি (Sexagesimal) ব্যবহার করে কোণ এবং চক্রের জটিল সম্পর্ক নির্ণয় করত। তারা সমকোণী ত্রিভুজের ধারণা জানত এবং এর প্রয়োগ করত। রিন্ড প্যাপিরাস (Rhind Papyrus) নামক একটি প্রাচীন মিশরীয় গণিত গ্রন্থে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সমস্যা রয়েছে, যা ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক ধারণার ইঙ্গিত দেয়।মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলনীয়রা ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক ধারণা নিয়ে কাজ করেছিল। তাদের গবেষণা পরবর্তী গণিতবিদদের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।

২. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করত। তারা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কোণ পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ব্যাবিলনীয়রা 60 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যা আজও কোণ পরিমাপে (ডিগ্রি, মিনিট, সেকেন্ড) ব্যবহৃত হয়।

৩. ভারতীয় সভ্যতা

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদরা ত্রিকোণমিতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ভাস্কর-II (১১১৪-১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এর মতো গণিতবিদরা সাইন (Sine) এবং কোসাইন (Cosine) ফাংশনের ধারণা প্রবর্তন করেন। আর্যভট্টের গ্রন্থ “আর্যভটীয়”তে ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক ধারণাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

গ্রিক সভ্যতায় ত্রিকোণমিতির বিকাশ

গ্রিক সভ্যতায় ত্রিকোণমিতি একটি সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। গ্রিক গণিতবিদরা ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতির একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১. হিপ্পারকাস (Hipparchus)

হিপ্পারকাস (১৯০-১২০ খ্রিস্টপূর্ব)কে প্রায়শই “ত্রিকোণমিতির জনক” বলা হয়। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে ত্রিকোণমিতির সারণী তৈরি করেন এবং কোণের সাথে বাহুর অনুপাত নিয়ে গবেষণা করেন।

২. টলেমি (Ptolemy)

টলেমি (১০০-১৭০ খ্রিস্টাব্দ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “আলমাজেস্ট” (Almagest) এ ত্রিকোণমিতির সারণী এবং সূত্রগুলো সংকলন করেন। তিনি বৃত্তের জ্যা (Chord) নিয়ে গবেষণা করেন, যা পরবর্তীতে সাইন ফাংশনের বিকাশে ভূমিকা রাখে।

ভারতীয় ও ইসলামিক সভ্যতায় ত্রিকোণমিতির উন্নয়ন

১. ভারতীয় গণিতবিদরা

ভারতীয় গণিতবিদরা ত্রিকোণমিতিকে আরও উন্নত করেন। তারা সাইন (জ্যা), কোসাইন (কোজ্যা), এবং ট্যানজেন্ট (স্পর্শক) ফাংশনের ধারণা প্রবর্তন করেন। ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮-৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং ভাস্কর-II এর মতো গণিতবিদরা ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলোকে আরও পরিশীলিত করেন।

২. ইসলামিক সভ্যতা

ইসলামিক সভ্যতায় ত্রিকোণমিতি ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। আল-বাত্তানি (৮৫৮-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং আবুল ওয়াফা (৯৪০-৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ) এর মতো বিজ্ঞানীরা ত্রিকোণমিতির সারণী এবং সূত্রগুলোকে আরও উন্নত করেন। তারা সেকেন্ট (Secant) এবং কোসেকেন্ট (Cosecant) ফাংশনের ধারণা প্রবর্তন করেন।

ইউরোপে ত্রিকোণমিতির পুনর্জাগরণ

মধ্যযুগে ইউরোপে ত্রিকোণমিতির জ্ঞান ইসলামিক বিশ্ব থেকে প্রবেশ করে। রেনেসাঁস যুগে ইউরোপীয় গণিতবিদরা ত্রিকোণমিতিকে আরও উন্নত করেন।

১. রেজিওমন্টানাস (Regiomontanus)

রেজিওমন্টানাস (১৪৩৬-১৪৭৬) ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতি থেকে আলাদা করে একটি স্বাধীন শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার গ্রন্থ “De Triangulis Omnimodis” ত্রিকোণমিতির উপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. জন নেপিয়ার (John Napier)

জন নেপিয়ার (১৫৫০-১৬১৭) লগারিদমের আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত। তার কাজ ত্রিকোণমিতির গণনাকে সহজ করে তোলে।

ত্রিকোণমিতির মূল যাত্রা শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে। কিন্তু বর্তমানে এটি বিজ্ঞানের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু করে ভারতীয় এবং ইসলামি গণিতবিদদের অবদান ত্রিকোণমিতিকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

ক্যাটাগরি: গণিতের ইতিহাস, গণিত, প্রাচীন গণিত, ত্রিকোণমিতি, বিজ্ঞান ইতিহাস

ট্যাগ: ত্রিকোণমিতি, ত্রিকোণমিতির ইতিহাস, গণিতের ইতিহাস, প্রাচীন গণিত, গ্রিক গণিত, ভারতীয় গণিত, আরব গণিত, গণিত ইতিহাস, গণিতের উৎপত্তি